歯周病を治療すると糖尿病を予防できる?歯周病と糖尿病の密な関係

皆さん、こんにちは。

上尾市の麻生デンタルクリニックです。

歯周病と糖尿病。

一見、関係なさそうな病気だと思われるかもしれませんね。

歯周病はお口の病気。

糖尿病は、身体のいろいろなところに症状があらわれる生活習慣病。

それくらいしか知らない、という方も多いのでは。

ところが、じつは歯周病と糖尿病には深い関係性があるのです。

しかも、歯周病の治療をすると、糖尿病が予防できたり、改善したりする可能性もあるというから驚きではないでしょうか。

今回は、歯周病と糖尿病、そしてその関係性についてご説明します。

麻生 明伸 院長

医院名:麻生デンタルクリニック

所在地: 〒362-0001 埼玉県上尾市大字上824-3

監修者:麻生 明伸 院長

Contents

歯周病と糖尿病の深い関係とは?

なぜお口の病気である歯周病が、糖尿病と関係あるのでしょうか。

まずは、「歯周病」と「糖尿病」がどのような病気であるのかを確認してみましょう。

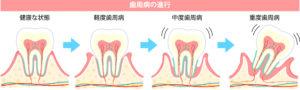

歯周病とはどんな病気?

歯周病は、日本の成人の約8割が感染している「国民病」ともいえる病気です。

自覚症状が少ないのが特徴で、気付いた時には「歯がグラグラしている」などの重症化した症状があらわれていることも。

細菌のかたまりである歯垢(プラーク)が蓄積されて、歯ぐきに炎症を起こす感染症で、歯がキレイに磨けていないことが原因の病気です。

悪化すると歯や歯を支えている顎の骨が溶け、歯が抜けてしまうケースもあります。

むし歯で歯が抜けてしまうことも多いのですが、歯を失う原因のナンバーワンは歯周病なのです。

糖尿病とはどんな病気?

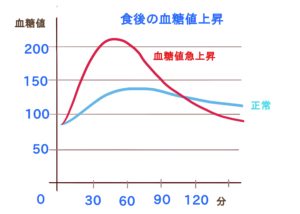

糖尿病とは、血糖値が上がる病気です。

インスリンという膵臓から出るホルモンは、血糖値を正常の範囲に保つ役割があります。

糖尿病は、このインスリンが減少したり、働きが弱まったりすることで、血糖値が高くなってしまい発症します。

糖尿病を発症する原因として、食生活やライフスタイルの乱れなどが考えられているため、生活習慣病のひとつとされています。

ただ、血糖値が高く上がっても、すぐに症状があらわれないのが、糖尿病の特徴です。

血糖値が高いまま何年も過ごしていることで、血管に傷がつき、さまざまな合併症を引き起こすのが、糖尿病の怖いところなのです。

糖尿病が進行して、「失明した」「透析を受けることになった」という話を聞いたことはありませんか。

これらは糖尿病の合併症が原因でおこる症状なのです。

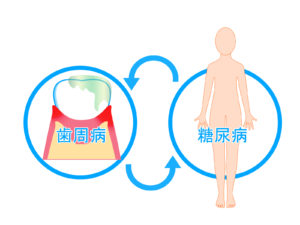

歯周病と糖尿病はお互いに影響を与え合う

糖尿病にかかっていると、歯周病に感染しやすくなります。

また、歯周病になると、糖尿病も悪化するということもわかっています。

つまり、歯周病と糖尿病は、「お互いに影響を与える」関係にあるのです。

ただ、悪い影響を与え合うだけではありません。

歯周病の治療を行うと、糖尿病の予防や症状の改善につながることも明らかになってきました。

日本歯周病学会による「糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン」と、日本糖尿病学会が発行する「糖尿病診療ガイドライン2019」が、2型糖尿病患者に対する歯周病の治療で血糖が改善する可能性があるとし、ともに糖尿病患者への歯周病の治療を推奨しています。

(※出典:厚生労働省e-ヘルスネット「口腔の健康状態と全身的な健康状態の関連」より)。

このように、糖尿病治療のひとつとして、歯周病の管理が重要視されるようになっているのです。

糖尿病の方が歯周病になりやすいのは、なぜ?

それでは、なぜ糖尿病の方は歯周病にかかりやすくなるのでしょうか。

糖尿病になると、細菌に対する抵抗力が弱まり、傷が治りにくいといった症状があらわれます。

健康なときなら修復できた歯ぐきの炎症も、抵抗力の低下で回復が難しくなってしまい、歯周病にかかりやすくなるのです。

また、糖尿病は「喉が渇く」という症状が多く見られます。

これは、血糖値が高いため、血液を薄めようと水をたくさん飲もうとする生理的反応があるためです。

喉が渇きお口の中が乾燥すると、唾液の分泌が減少します。

唾液には、お口の中を清潔にし、細菌を洗い流す役割があります。

唾液量が少なくなることで細菌が定着しやすくなり、歯周病にかかりやすくなったり、歯周病を悪化させたりすることにつながるのです。

歯周病が血糖値を上げてしまうのは、なぜ?

歯周病は血糖値を上げ、糖尿病を悪化させる原因になります。

歯周病菌は歯ぐきに炎症を起こし、毒性物質を血管の中に侵入させ、TNF-αという物質を作り出します。

これは、血糖値を下げるインスリンを効きにくくさせるものです。

インスリンの量が充分にあっても、血糖値が下がりにくくなってしまい、糖尿病が進行してしまう結果になるのです。

糖尿病も歯周病も心筋梗塞・脳梗塞などの発症の恐れがある!?

糖尿病の代表的な合併症は「神経の障がい」「目の障がい」「腎臓の障がい」などがありますが、歯周病も「糖尿病の合併症」のひとつとしてあげられています。

その他に、心筋梗塞や脳梗塞などの合併症を発症する恐れもあります。

また、歯周病も同じように心筋梗塞や脳梗塞などの全身疾患を発症させる原因のひとつであることがわかっています。

さらに、どちらも初期の自覚症状が少ないため、ついつい放置してしまい、気付かないうちに進行してしまっている人が多くいるのが現状です。

歯周病治療で血糖コントロールの改善をめざせる

双方向に影響を与え合う歯周病と糖尿病ですので、歯周病をきちんと治療することで、糖尿病予防や改善をめざせるという報告が多数あがっています。

歯周病治療は血糖値を下げる有効な治療

歯科医院で歯ぐきの炎症を抑える治療を行うことで、TNF-α(インスリンを効きにくくさせる物質)の発生を抑え、インスリンの効き具合を改善することが可能です。

それにより、一定のインスリンがあれば、しっかり血糖値をコントロールできるようになるのです。

歯周病治療は、血糖値を下げる有効な治療であるといえるでしょう。

歯周病を治療すると、糖尿病の合併症の予防につながる

歯周病の治療を行うことで、歯周病が原因で発症の恐れがある全身の病気を予防することができます。

また、それだけではなく、糖尿病のさまざまな合併症も予防できる効果も期待できるのです。

ここまで、歯周病と糖尿病の関係性について説明してきましたが、歯周病が身体全体に与える影響は、想像されていたよりも大きいものではないでしょうか。

次からは、実際に歯科医院でどのような歯周病治療が行われているかを紹介しましょう。

歯科医院で行う歯周病治療

歯科医院で行う歯周病治療は大きく分けて2つあります。

ひとつは、プラーク(歯垢)の除去を目的としたブラッシング方法である「プラークコントロール」を身に付けられるようサポートすること。

もうひとつは、歯科医院のプロの技で歯石をしっかり取り除くことです。

【歯磨き指導】プラークコントロールを身に付ける

磨き残しが原因で蓄積される歯垢は、時間がたつと歯磨きでは除去しきれない「歯石」に変化します。

歯石化すると、歯科医院でしか取り除けないため、歯垢のうちにキレイに除去することが重要になります。

当院では、「プラークコントロール」を身に付けてもらうため、患者さまお一人お一人に合わせたブラッシング指導を行っています。

歯ブラシを軽く持ち小刻みに動かしながら、歯の1本1本を丁寧に時間をかけて磨きましょう。

ブラッシング方法の他にも、患者さまに合った歯ブラシの選び方や、フロス・歯間ブラシなどのデンタルグッズの使用方法などをアドバイスいたします。

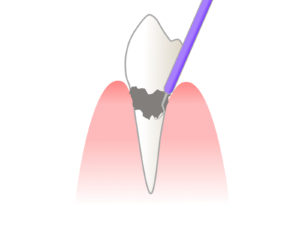

【歯石除去】歯石を徹底的に取り除く

歯科医院で、歯石や歯垢を除去することを「スケーリング」といいます。

硬くなった歯石を、超音波などの専用の機器を使って取り除く処置です。

これにより、毎日の歯磨きで磨き残してしまった歯石をキレイにして、お口の清潔を保ちます。

歯周病の治療でも歯石除去を行いますが、定期検診の予防歯科でも、スケーリングを行い、むし歯や歯周病予防に努めています。

歯周病治療で糖尿病の予防を!定期検診で歯周病チェック

上尾・桶川エリアの麻生デンタルクリニックでは、歯周病を専門分野に持つ歯科医師がチームで治療にあたっています。

歯周病は身体全体の健康に影響を与える恐れもあるため、歯周病のない清潔なお口を維持することが、患者さまがいつまでも健康でお過ごしいただける基本だと考えています。

糖尿病を患っている方や、生活の乱れから糖尿病が心配な方など、当院の定期検診で歯周病チェックを受けてみませんか。

歯周病と糖尿病の予防・治療のためにも、健康なお口を維持できるようにサポートいたします。